“铸就厚德品格,淬砺明法锋芒”“行致公以追求社会和谐,勤格物以探索真理之光”……每当重大庆典,校歌《情怀法大》深沉的旋律便会在中国政法大学的校园中响起,学子们起身直立,深情高歌,唱响内心的情怀和追求。

校歌字里行间诉说着词作者、我校终身教授张晋藩先生对校训“厚德、明法、格物、致公”的沉淀与解读,饱含着先生对法大学子“明朝国之栋梁”的殷殷期待,对矗立在军都山下小月河边的“政法教育殿堂”的深厚情感。

今年9月13日,中国政法大学原副校长,法律史学研究院名誉院长,中国政法大学终身教授、博士生导师张晋藩先生被授予“人民教育家”国家荣誉称号。

9月29日,中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在人民大会堂隆重举行,习近平总书记为“人民教育家”张晋藩先生颁授“人民教育家”国家荣誉称号奖章,这是我校教师所荣获的最高国家荣誉。

现场响起对张晋藩先生的隆重表彰辞:

张晋藩,人民教育家,新中国中国法制史学科的主要创建者,他的研究成果奠定了该学科的理论基础和结构范式,为我国法学教育和人才培养作出重大贡献。

作为我国著名法学家和法学教育家,新中国中国法制史学科的主要创建者和杰出代表,他在新中国法制史学上开创了多个“第一”:

招收了第一届法制史学博士生、第一届博士留学生、第一届论文博士生,创建了第一个也是唯一一个法律史学国家级重点学科基地。

他的“早期”博士生大多已经退休,他却还活跃在学术前沿,每天依然工作四五个小时。

70余年法史人生与教育人生,张晋藩先生在法大度过了40余年,也和法大一同绘出了别样风景。他的人生谱写出一部中国法制史发展的壮丽诗篇,也勾勒出几十年来法大精神的代代传承。

但使胸中豪情在,高天云路续峥嵘

1982年,一封邀请开启了张晋藩先生与法大40余年的深厚缘分。

当时,中国政法大学即将建立全国第一个法学研究生院,邀请他来主持研究生院工作、编写研究生教材。张晋藩先生欣然应允,于1983年7月,正式调任中国政法大学研究生院。首届决定招收17个专业、共计125名硕士生,并建立了相对独立的、高效的管理机构——几乎算“校中之校”的研究生院就这么红火地办起来了。

然而,正当他准备大展拳脚时,残酷的现实条件却出了个大难题。当时的法大刚复办不久,本就狭小的校园内有四个文艺团体混住,英语诵读声和吊嗓子练花腔的声音交织,可谓是“热闹非凡”。硬件条件不行,师资也极为缺乏,教授、副教授加起来不到25人,只够入学人数的一个零头。

“得英才”后如何“育英才”?

张晋藩先生想到了蔡元培先生主张的“兼容并包”思想:请校内外导师共同指导研究生。

从那天开始,他便往返于各个高校和全国人大、最高法等实务部门,联系各路学者、专家担任校外导师,组成各个学科的导师组指导教学。

著名学者王铁崖、韩德培、孙国华、佟柔、高铭暄、张国华、蒲坚、蔡美彪、王家福、端木正等纷纷加入,还有最高人民法院的政策研究室主任张懋、人大常委会负责环保工作的曲格平……就这样,法大成了当时国内一流专家的“聚集地”、学术与思想的“聚宝盆”,在还没有“大楼”的校园中,学生们享受着“大师”们带来的学术盛宴。

在经费紧缺的艰苦日子里,相比吃住,同学们的学习条件却是有些“奢侈”的。为了学好英语,学校外语课由外教担任,每两个学生还配发一台收录机;为了开阔眼界,批经费给每位研究生每年提供一次机会,组织参加全国性的学术讨论,同时邀请美国和日本学者来校讲学……

钱要花在刀刃上,张晋藩先生坚持一切以学生为中心:“这对他们思想的教育,视野的开阔,刺激他们以后的努力好处太多了。”

法大的同学们没有辜负他的期望。新中国第一批法学硕士、第一批法学博士都从法大走出,法学专业的第一个外国留学博士生也出自这里。

1986年,第一届硕士生毕业,其中有80余人留校任教;

1987年,第二届硕士生80余人毕业,一半留校任教。他们不仅在法学研究和法学实务的第一线上发挥着巨大作用,更是成为法学教育的重要师资力量,桃李芬芳。

1994年,因年龄关系,张晋藩先生卸任副校长和研究生院长职务。为期11年的行政工作中,他为后续的法大研究生教育发展奠定了坚实的基础;工作中注意发挥的研究生自我管理、自我教育和自我服务的“三自”精神,也逐渐演化为法大研究生院刻苦治学的学风和传统。

如今,法大研究生院共有研究生8800余人,导师队伍总计900余人,法学专业研究生教育规模居全国第一,累计培养各类研究生万余名,为国家法治文明和政治文明建设贡献力量,以实际行动践行了法大“忠诚担当、艰苦奋斗、求真务实、奉法图强”的办学传统。

卸去行政职务后的张晋藩先生在醉心学术研究与教育事业的同时,依旧关心法大的发展。

在研究生院院庆三十周年前夕,他写下一篇文章,提出未来要在培养高端人才上下功夫,要为国家强盛、为中华民族伟大复兴担起历史责任,字句间都是对未来的展望、对学生的爱护、对法大工作的期待。

今年4月,他捐资在海淀校区图书馆兴建的“蓟门法史书苑”正式揭幕启用,这是全国唯一一所以“法律史”为主题的书苑。书苑入口,他亲笔题下楹联:“历千年岁月缔造中华法系,读万卷藏书谱写法制文明”,时刻提醒着入书苑的学子要静心读书、悦己越己,以传承法治文明为己任。

苦恋文字虽云苦,书没深山有余名

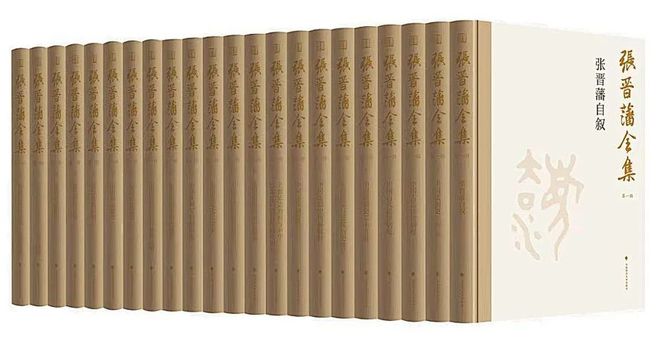

2024年,《张晋藩全集》第一辑出版,距张晋藩先生1954年在《光明日报》理论版头条正式发表第一篇文章,恰好跨越了70载岁月。

70载学术人生,“著作等身”这一形容甚至有些保守。出版60余部专著、主编20余部中国法制史教材,可以说他是真正将“文字工作”做到了极致。《全集》仅第一辑就有22册、约900万字,排在桌上足有近一米长;全部三辑预计将达3000万字。如此“高产”的背后,是他心中深沉的家国情怀和几十年如一日的笔耕不辍。

张晋藩先生出生在九·一八事变前一年的沈阳,伪满洲国日军对东北人民的压迫、学校中奴化教育和被扭曲的中国历史让他意识到侵略者“欲亡其国者先灭其史”的狼子野心,也燃烧起强烈的爱国热情。这种对历史、对国家的热情也成为贯穿他整个学术生涯的线索。

因此,当他得知在1979年前,世界上召开过三次中国法制史国际研讨会,却没有一名中国大陆学者参加的时候,便立下一个宏愿:要把中国法制史学研究的中心牢固地树立在中国的文化土壤上。

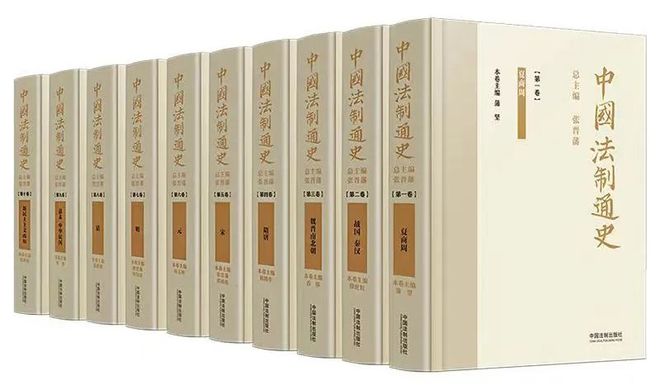

1979年7月,长春,中国法律史学会成立大会举行,张晋藩先生提议编写《中国法制通史》多卷本。

如果我们只满足于前人的成果,甚至让我们的后代向外国学者学习中国法制史,岂不是一种罪过!因此,编写《中国法制通史》(多卷本)是时代的需要、法制建设的需要,是义不容辞的历史责任!

发言振聋发聩,提议震撼人心。于是时间的齿轮开始转动,等到这部总计超500万字的鸿篇巨制终于完成之时,已经过了19年。

书籍编写困难重重,时断时续。会议次年召开的“集学界全部研究力量”的第一次编写会,实际仅有二十余人参加。在尚无“一键检索”的年代,沉于卷帙浩繁的史料,上至远古氏族战争、下到新中国成立,徒手梳理中国法制发展历史,并编写出史料详实、论证严谨的十册书籍,其工作量和工作难度是难以想象和估量的。

“板凳要坐十年冷”,但这部“世纪之作”的编写又何止耗费十年?19年来,面对经费短缺、出版困难,张晋藩先生四处奔走、筹措经费;当“超长战线”下的人力不足开始显现,部分编委退休、两位编委谢世、两位编委因感到出版无望退出后,他选择拉上毕业的博士们一起加入编写队伍中,最终成就了这一部“世纪之作”。

翻开书册,全书作者共计50余人,其中一些“年轻”的名字,如朱勇、刘广安、高浣月等师从张晋藩先生的博士们赫然在列。透过泛黄的纸张,似乎仍能窥见如今已成“退休老教授”的他们,当年在老师身旁埋首于书海中的青涩背影。

书籍的出版可以说是震动世界。它用翔实的史料论证了中国古代法律体系是“诸法并存、民刑有分”的,打破多年来西方学者认为中国古代只有刑法、没有民法的理论,展示了中国法律制度发展的先进性和科学性。也是从这套书开始,中国法制史学的中心牢固地建立在了中国。因此,它除了被誉为“中国版的《查士丁尼国法大全》”外,还有个别名——“争气书”。

在总序中,张晋藩先生写道:

“十卷本的《中国法制通史》出版了,了却了同志们一桩心愿,但研究工作正未有穷期……我们要持之以恒地为中国法制史学的兴旺发达而夙兴夜寐,极尽绵薄。”

他真正做到了。除了通史的编写,他的研究覆盖了宪法史、民法史、行政法史、刑法史、监察法史、法律思想史、法律文化史、比较法制史、少数民族法制史、中华法系等分支,编写法制史教材20余部……贯穿古今、包罗万象,他的研究仿佛穿针引线,编织成一张细密的网,完整建立起中国法制史的学科体系。

“法制史研究的是过去,但面向的是未来。”在张晋藩先生看来,中国五千年的法制历史源远流长,彪炳史册,既是标志其文明高度的丰碑,同时也是支持我国当前治国理政和增强文化自信所需要的智库,因此研究法制史重在“以史鉴今”。

2017年,习近平总书记考察中国政法大学,张晋藩先生作为学校五位终身教授之一,得到了习近平总书记的亲切接见,并在随后的座谈会上,从求实务实、重民固本、依法察官治官的法律传统三个方面论述了中国古代优秀的法律传统对依法治国的历史借鉴意义。

习近平总书记考察后留下了一个课题委托法大教授们完成:“创新发展中国特色社会主义法治理论体系研究”,张晋藩先生任课题的首席专家。在三年多的时间里,他认真梳理了中国历史上有关的法文化资料,涉及如协和万邦和合文化等新问题,完成了新时代中国特色社会主义法治理论的专著,出版了《鉴古明今——传统法文化的现实意义》和《全面依法治国与中华法文化的创造性转化研究》两部专著,交出了一份“中央满意、学界认可”的合格答卷。

在后书的序言中,他写道:

“我们的任务就是去芜存菁,激活传统法文化的优秀部分,使之创造性转化,为全面依法治国、坚持中国特色社会主义法治道路、建设新时代中国特色社会主义法治体系而服务。”

70余年学术人生,张晋藩先生对自己要求始终如一,笔耕不辍。2013年年底,法大对全校现职教师过去一届任期科研工作情况进行全面考核。时任副校长朱勇提出,将不在考核之列的张晋藩先生纳入考核范畴,以在研究院树立科研标杆。

经过统计,已年过八旬的他总分竟高达4925分,超出了学校对于二级教授定量应完成分(700分)的6倍多。据法律史学研究院院长顾元回忆,在张晋藩先生70岁以前视力还健全的时候,每天从8点半就开始工作,直到下午5点;随着年事已高,目力衰弱,每天仍能保证4至5小时,从来无假期的概念。“‘不偷懒、不自满’是先生的座右铭。这种老骥伏枥,志在千里的豪情与魄力真的使后学者钦敬。”

对于自己的学术研究工作,张晋藩先生总结说是“但开风气不为先”。这种自谦和坚守亦能从他之前出版的文集《涓滴集》《求索集》《未已集》《思学集》名称中窥见一二:于中国法制史科学道路上载欣载奔的他仍在上下求索、壮心未已、思学不怠。

把酒欢歌新岁月,薪火传承待后人

研究生院成立次年,张晋藩先生开始招收首届中国法制史专业博士生,这是当时中国政法大学唯一的博士点。

中国政法大学原副校长、原法律史学研究院院长、新中国第一位法制史博士朱勇的本科、硕士研究生阶段都在安徽大学学习,选择来到法大师从张晋藩先生,并以中国法制史为终生研究领域,还是源自硕士二年级在西安参会的经历。

1983年8月,第一届法律史年会在西安召开。会上,张晋藩先生讲述了国际上召开过三次中国法制史的国际学术讨论会而无一名中国大陆学者参加的事情,另外论述了“诸法并存、民刑有分”的观点,倡导按法律体系分头研究不同的法典,开创新的研究领域。

这给朱勇非常大的触动。“先生对我们这些年轻学生和学者寄予了厚望,于是散会后,我们几个在读硕士生一起商量,都觉得要扭转这种现象,自己必须出一份力;对中国法制史这一学科研究也更有信心、更有责任感。”第二年,朱勇来到法大报考张晋藩先生的博士生,同怀效锋、郑秦一同被录取。

对于学生,张晋藩先生始终用心用情,实时关注着大家的学习和生活。朱勇在跟随先生读书期间,担任副校长并兼任研究生院院长的先生事务繁忙,只能利用午休时间到学生们所在的3号楼宿舍讲学交流、检查学业。几人一边煮面条、一边谈学术,其乐融融,从不觉辛苦。

在80、90岁高龄时,张晋藩先生仍坚持每年为法制史博士生讲解开学第一堂课,定下研究的总目标和总步调,也定下“尊重历史”这最基本的史德。

法律史学研究院副院长、《张晋藩全集》第一辑执行主编罗冠男是他的第四代弟子,对在94岁高龄,依旧坚持逐字逐句地对博士生论文进行反馈指导,竭尽所能地传授启发深感钦佩。“博士生论文一本至少十万字,我们指导学生基本也是翻着看;但先生是要把学生叫到家里去,一段一段地读给他听、一个字一个字地进行指导,”她感慨,“这是我们很多年轻老师反而做不到的。”

在张晋藩先生看来,指导博士论文写作始终是博士生培养工作的重中之重。2002年初,《青蓝集》出版,其中结集了他指导的34篇博士毕业论文的摘要,2010年又出版了《青蓝集续编》。文集获得了学界的广泛认可,是法制史人才辈出的最好实证,法制史的研究工作也真正实现了他所期待的“后继不乏人,后继更胜人”。书名取义“青出于蓝而胜于蓝”,蕴含着他对于学生们寄予的厚望。

在接受记者采访的时候,张晋藩先生曾饱含深情地说道:“想建设疆域辽阔的社会主义中国,人才是最重要的。人才是科学的总结,是历史的总结。”这是他终身投身教育事业最深层也是最朴实的原因。

到今天为止,张晋藩先生已经培养获得学位的博士生百余名。博士生再培养博士生,代代传承如今已有五代弟子,可以说是真正的“桃李满天下”。

一次采访中,记者曾问:“假如有可能第二次选择职业,您准备选择什么?”他毫不犹豫:“教师。”

“得天下英才而育之,不亦乐乎?”这是张晋藩先生接受采访时说的话,也是对教育家精神中“乐教爱生”的最好注解。

2000年,古稀之年的他在《未已集》自叙中写道:“在生命的旅程上,我觉得还处于日丽中天,不是夕阳红。”

2024年,94岁的他依旧不那么“服老”,他说:“只要身体能顶住的话,我还是要多读一点东西、多做一些研究。”

他端坐于蓟门法史书苑内,讲话时精神头十足,脸上笑意沉静,身前铺陈开的是他开辟的中国法制史学之路,身后人影幢幢,跟随的是心怀远志、身怀本领的代代学子,也是中国法制史学的未来。

(本文小标题取自张晋藩先生诗集《思悠集增订本》)