“同学们,你们知道《爱国主义教育法》是怎么来的吗?”在国家宪法日期间,我校组织40余名来自宪法学与行政法学的研究生,以“学习《爱国主义教育法》”为主题,走进北京东城区史家胡同小学课堂,进行为期5天的宪法宣讲。宣讲中,史小的同学们全神贯注、热烈反应,不仅积极参与到课堂之中,而且对所提出的问题进行了认真思考和踊跃回答。

2024年,在学校思想政治理论课教师座谈会召开五周年之际,习近平总书记对学校思政课建设作出重要指示,强调“深入推进大中小学思想政治教育一体化建设”。以这一重要指示为纲领,中国政法大学主动担当,奋发作为,以学思践悟习近平法治思想为核心,积极探索推进大中小学思政教育一体化建设的新路径、新机制、新方法。

培育高水平师资团队 提高一体化育人能力

2024年暑假期间,一场别开生面的集体备课会在北京市东城区前门“小院议事厅”举行。来自中国政法大学、北京市第十九中学、中关村四小、史家胡同小学等多所大中小学的50余名思政课教师齐聚一堂,他们参观了“小院议事厅”的各个展区,深入了解社区治理的具体举措。每位教师都结合自身教学实际,思考如何将这些鲜活的案例融入课堂,帮助学生更好地理解国家的治理理念与实践。马克思主义学院老师刘际昕分享了他在这里通过草厂社区坡道改造的案例,为学生讲述社区治理过程中获得社区共识的重要性。“这种‘沉浸式’授课形式,让学生通过对社会主义协商民主现实案例的参与式观察,不仅深刻认识了社会主义协商民主的重要意义,同时也进一步加深了对全过程人民民主的理解与认识。授课效果非常好,同学们也很喜欢这种形式。”刘际昕说。

(大中小学思政教师集体备课会)

“同上一堂课”是我校在“大思政课”教学方式上,探索的“双师同堂”乃至“多师同堂”的教学模式。通过大中小学思政课老师和实践基地老师的集体磨课、备课、讲课,实现教学场域、教学目标、教学方法统一化。这种教学模式不仅很好地弥合了大中小学思政师资的“学段差”,并且能够充分发挥法大师资队伍的理论教学研究优势,集中攻关破解大中小学思想政治教育一体化建设的重点难点问题,以此提升师资队伍一体化工作水平和育人能力。

打通大中小学贯通渠道 形成一体化教育格局

探索如何建立纵向衔接、横向贯通、层级联动的思政教育教学课程贯通体系,是摆在大中小学思政课一体化建设面前的一道难题。面对这样的问题,民商经济法学院给出了自己的答案。

“大哥哥大姐姐们讲的法律小案例有趣又好懂,以后我也要成为像他们一样的大学生!”在听完民商经济法学院“青少年法治课堂”的志愿者的讲解后,前锋学校的小学生这样说道。

(“青少年法治课堂”走进中小学授课)

为更好探索促进法治教育与思政教育衔接贯通,民商经济法学院“青少年法治课堂”的志愿者们在课前,会与合作学校老师积极研讨,了解中小学《道德与法治》课程大纲相关话题,如未成年人的特殊保护、维权路径等。同时,他们也会努力将沉浸式模拟法庭表演、体验式情景剧演绎、中小学生版“今日说法”等更容易被小学生理解和接受的法治教育方式引入课堂,让尚处于成长阶段的中小学生感受到法律的温度,让法治的种子在每个孩子心中生根发芽。从2014年9月开始,“青少年法治课堂”已经连续开展10年,共举办100期,累计覆盖中小学20余所,服务中小学生16000余人次,参与志愿者近500名。同时,他们还尝试“云普法”,跨越数千公里,向浙江、黑龙江、新疆等多个省份的中小学打开普法窗口。

除了教学方式要更加适应不同学段学生的身心特点和认知规律,在教材上也要从一体化建设的角度出发统一安排,避免不同学段重复讲授同一思政课内容带来的“审美疲劳”。自2019年,我校与北京二中、史家胡同小学、北京十九中、中关村四小构建了教学共同体,以同课异构设计为依托,推出了面向全国的《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》的教辅读本、示范课、说课、教研备课等系列内容。教学共同体还长期开展“国家宪法日”主题教育、大中小学生讲法治故事微视频、研究生法治宣讲团进中小学等活动,一体化教育格局正在逐步形成。

以资源供给为纽带 打造一体化育人生态

东四胡同博物馆实践基地的《传统文化与美好生活的双向奔赴》课程由我校马克思主义学院老师黄东牵头,联合北京市第五中学、北京市142中学和东城区灯市口小学的思政课老师共同完成。“结合各学段学生的特点,我设计了层层递进的大中小一体化的教学目标。比方说,小学生要引导他们形成有关传统文化的感性认识;初中生要引导他们形成对胡同文化助力美好生活的理性认识;根据高中生认知水平,可以引导他们形成对传统文化与美好生活双向奔赴的政治认同;而大学生则要引导他们将传统文化的创新性发展与创造性转化为推进首都文化建设的实际行动。”黄东介绍说。

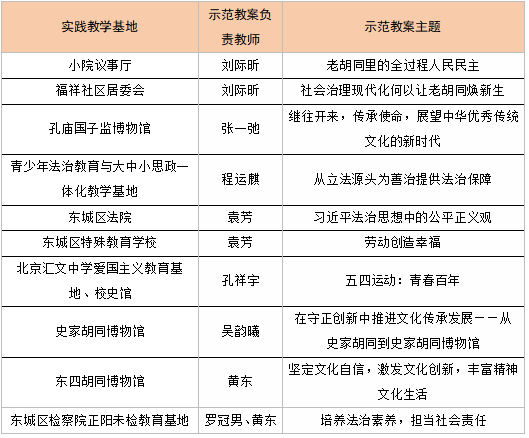

近年来,马克思主义学院与东城区法院、东城区特殊教育学校、孔庙国子监博物馆等多家单位共建实践教学基地,突出习近平法治思想融入“大思政课”建设和大中小学思政课教学一体化,将社会大课堂与思政主课堂有机融合,倾力打造了《做社会主义法治的崇尚者、遵守者、捍卫者》《坚持人民至上 强化司法保护》等10余门“大思政课”金课。北京高校思政课高精尖创新中心网络平台在2025年1月上线了新时代首都伟大变革与成就案例库,首次上线54个教学案例,我校入围3个。我校教师的精彩授课在全网进行展播,进一步扩大了学校“大思政课”建设的成果和影响力。

(马克思主义学院教师与东城区各实践教学基地所作示范教案)

在建设好思政小课堂的同时,我校也积极统筹调动校内外资源,深度挖掘其中的思政元素,打造理论和实践、课内和课外、线上和线下相融合的一体化建设资源共享平台,努力探索贯通大中小学、覆盖课堂内外、师生共同参与、各方资源循环共享的大中小学思政课一体化建设的育人生态,让学生“走出”课本、走出教室,在实践中体验、在体验中成长。