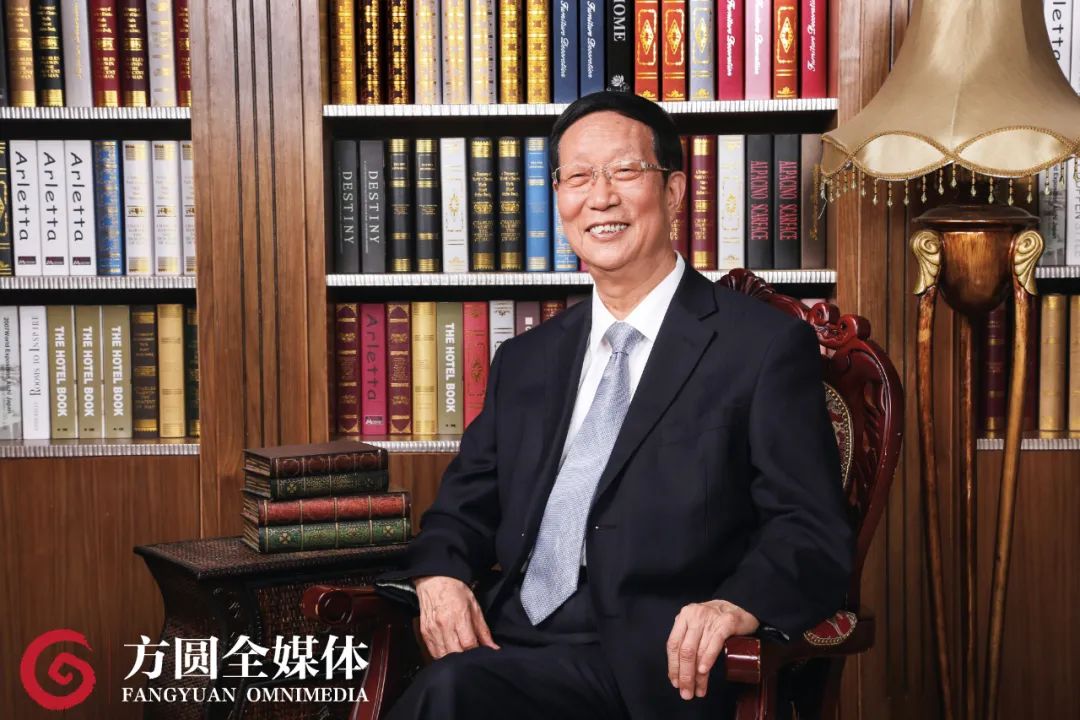

2019年,应松年获得中国法学会授予的“全国杰出资深法学家”称号。(图片来源:受访者供图)

即便早就成为我国行政法学最具符号意义的著名法学家,中国政法大学终身教授应松年依然保持着对行政法学研究和法治政府建设强烈的使命感和责任感,在一线做着各种学术上的努力,倾注着自己全部的心血。

作为中国现代行政法学的奠基人之一,应松年在长达数十年的学术生涯里一直为推动行政法学发展鼓与呼,为百姓利益争与鸣。直至近鲐背之年,他仍然在身体状况允许的情况下,坚持手写文章,再让学生打印出来。

刚过完88岁生日的应松年教授现安居在北京市海淀区一处安静的养老公寓。(摄影:方圆记者 刘亚)

如今,刚过完88岁生日的应松年安居在北京市海淀区一处安静的养老公寓里。《方圆》记者到访时,他正坐在沙发上静静地等候。自从前两年生病后,应松年的身体已不如从前。经过一段时间的调理,他面色红润,满头乌发,精神状态好了不少,平日就在房间里看看电视,有时也会应邀外出参加活动,行政法学界的许多重要场合仍然不缺少他的身影。

“虽然近期因身体原因减少了研究工作,但我最关心、最想实现的仍然是法典梦,即推动行政法总则和行政法法典出台。这也是行政法学界最大的期待。”在被问及有什么样的法治梦时,应松年向《方圆》记者坦言,“建设法治中国、法治政府,是我坚持不懈追求的梦。在推进中国法治建设的过程中,我很荣幸能够见证并参与其中。我的力量微薄,但只要是有利于人民的,我会尽我所能。”

“我没有什么兴趣爱好,只有行政法是最爱。”应松年缓缓说道,“这是我为之奋斗一生的事业,也是此生最爱。”

一面照片墙,半部行政法发展史

应松年教授时常走到这面照片墙边,细看自己和学生们的照片。(摄影:方圆记者 刘亚)

采访时,公寓客厅的一面照片墙引起了《方圆》记者的注意。细看发现都是应松年和学生们的合影,第十四届全国人大常委会委员、宪法和法律委员会委员,中国法学会副会长许安标,中国法学会副会长、中国法学会行政法学研究会会长、中国政法大学校长马怀德,司法部党组成员、副部长胡卫列,中央党校(国家行政学院)一级教授胡建淼,北京师范大学特聘教授董皞,华南师范大学教授薛刚凌,最高人民法院行政审判庭副庭长、一级高级法官郭修江,清华大学法学院教授何海波,中国政法大学杨伟东教授、王万华教授、曹鎏教授,北京师范大学王静副教授等不同时期不同年龄段、遍布全国各地各行各业的学生无一不笑容满面,亲切地和他倚在一起——行政法学的“半壁江山”皆留影于此。

应松年教授和他的学生中国法学会副会长、中国法学会行政法学研究会会长、中国政法大学校长马怀德合影。(图片来源:受访者供图)

在照护人员的搀扶下,应松年慢慢走到照片墙前一张一张认真地看,这是他无比惦念的“孩子们”。每当这些“孩子们”来看望,他总是很高兴。

“照片里的很多人现在是行政法的带头人和中坚力量,等于这一面墙就是大半部行政法的发展史。”应松年很自豪地告诉《方圆》记者。

这句话并不是虚言。在中国行政法发展中,众多“第一”都与应松年有关,从第一部行政法学教材到培养第一代行政法学研究生,从参与新中国第一部行政诉讼法的起草到此后众多行政法的出台,都有着应松年和他的学生们的深深烙印。

在过去的40多年里,应松年始终从事行政法学的研究和教学,以学者的身份从事研究、建言献策;以行政法学研究会创建者和负责人的身份,组织立法研究,推进立法进程;以全国人大代表的身份提出议案,成为最有代表性和影响力的“专家立法者”。

在马怀德看来,应松年是改革开放以后最早从事行政法理论研究和参与行政立法的标志性人物,是改革开放后行政法学学科的奠基人,是行政法学术领军人,也是行政立法的重要参与者,在40多年的行政法研究和行政立法方面作出了重要的贡献。

“应老师见证了这门学科从寄人篱下到自立门派,再到发展出控权论、平衡论的学界争鸣,亲历了从行政诉讼法到行政强制法的立法、修法过程,成为了中国行政法学界的领军人物。”董皞向《方圆》记者表示。

“如果要为当代中国行政法的发展找一个最有符号意义的人物,那就是应松年教授。”何海波表示,应松年同中国行政法休戚与共,是行政法学巍峨群峰的“天山”。从一定意义上说,迄今为止的当代中国行政法学属于应松年的时代。

“应老师是一个没有什么业余爱好的人,这句话一点都不夸张,基本上他全部工作和生活都是围绕行政法,几十年来都是这样全身心地投入到工作当中。”中国政法大学法治政府研究院副院长、教授,最高人民检察院公益诉讼检察厅副厅长(挂职)曹鎏告诉《方圆》记者,2010年博士毕业后,她成为应松年的博士后和学术助理,2012年从中国人民大学博士后出站后回到中国政法大学法治政府研究院任职。

“应老师是中国政法大学法治政府研究院名誉院长,我有幸工作在应老师身边,没有见到他有什么爱好,工作间隙偶尔听听邓丽君的歌,这可能算是他的放松方式。”曹鎏说,“应老师一直用他的这种坚守和智慧,推动行政法治不断深入,从他身上我看到了老一辈法学家的使命担当和家国情怀。”

2019年,应松年荣获中国法学会授予的“全国杰出资深法学家”称号,在发表获奖感言时他这样说:“未来行政法学之路还很长,学术研究永无止境,不能停下步伐,需要更多的同人继续努力。我要为行政法奋斗终生,并将竭尽最后力量拼力前行。”

“这句话让在场的每个人都特别感动,更给了我们无限鼓励和鞭策。”曹鎏说。

46岁走上行政法学之路

应松年教授年轻时的照片。(图片来源:受访者供图)

说起为何选择行政法这条路,应松年觉得是“一连串的偶然巧合”。

1936年,应松年出生于浙江宁波,但童年的时光只有过短暂的安逸,在那个动荡的时代,困顿和流离是生活的常态。迄今他依然记得,“日本兵在灵桥站岗,路过的人都要向他们鞠躬,很屈辱”。

读中学时,“有一次,语文老师陆竹声拿我的作文在别的班上朗读”。这一次的经历,让本来有些重文轻理的应松年更重文了。但一心钟情于文学的他,考大学却阴差阳错地被分到华东政法学院(华东政法大学的前身)的法律专业。尽管是个被动选择,应松年仍然学得很投入、很努力,每晚都会到图书馆借阅各种图书,以至于第二年新生入学时,他就受邀给学弟学妹分享大学生应该怎样学习的经验。

实际上,应松年也曾怀疑过:“学什么法律呢?作为一个曾经的文学少年,沿文学的路走下去,不是很好吗?”应松年是浙江人,浙江出过鲁迅、茅盾,青山绿水、小桥人家的水乡,也许更适宜出文人,柔情文静的浙江人,和坚硬的法律似乎并不协调。

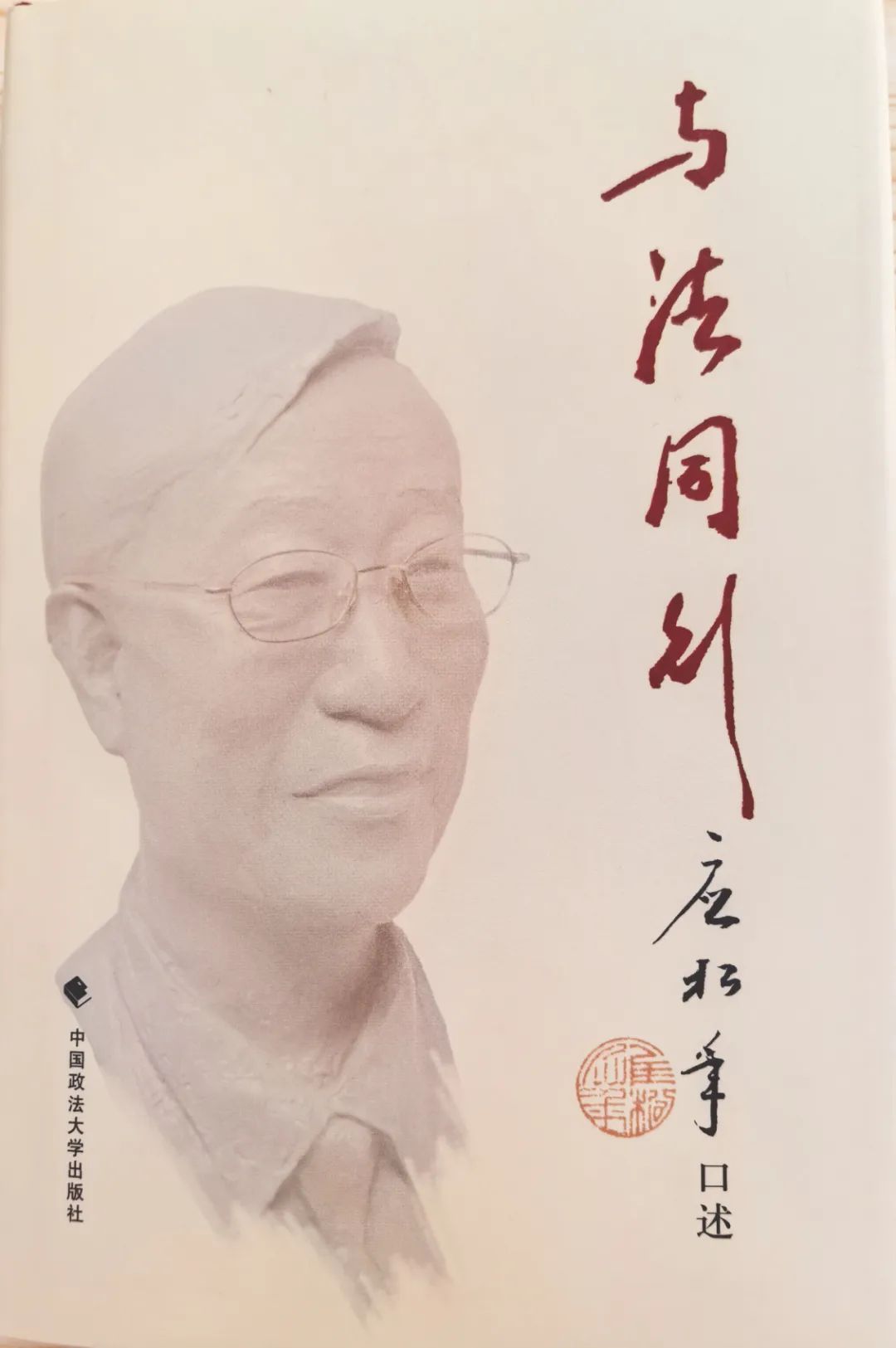

《应松年:与法同行》一书于2015年出版,主要讲述了应松年教授在法律行业的人生历程。(图片来源:受访者供图)

后来,应松年在口述史《应松年:与法同行》一书里这样说道,当代的法学界有一个有趣的现象——法学名家中,浙江人才济济。江平、陈光中、高铭暄和他,都是不同法学学科的领头人,而在更为年轻的一辈里,也有像“香榧子”(一种名贵香脆的坚果)一样的胡卫列,聪慧、干练,不动声色、不事张扬,以及后起之秀却已经炫人眼目的何海波。

应松年教授翻看自己的口述史《应松年:与法同行》。(摄影:方圆记者 刘亚)

“我后来想,浙江人的聪敏、精细,和法学的逻辑、辩证是相通的;浙江人的缜密、严谨,和法律的严格、准确是相协的;浙江人的务实、方正,和严密的法律制度是相贴切的;浙江人的重情重义,和法律对于权利的尊重保障,也是同调的。”应松年向《方圆》记者解释说。

1960年华东政法学院本科毕业后,应松年便被分到了新疆伊犁,在祖国的大西北,度过了20年的时光。对于那段困苦的经历,应松年喜欢用普希金的一句话来形容,“而那过去了的,就会成为亲切的怀恋”。在新疆的20年,对应松年而言是充满温暖的20年。离开新疆,也是带着温暖重新出发的新起点。

改革开放后,停办多年的政法院校开始复办,面临的首要问题就是师资极其匮乏。于是,应松年告别新疆,前往位于陕西省西安市的西北政法学院(今西北政法大学)。

1981年,应松年来到西北政法学院,本意是从事法制史方面的教学和研究,但学院当时的法制史并不缺老师,研究能力也很强,有缺项的是行政法。在征求意见后,应松年欣然投入行政法的教学中。

“我这个人有一个特点,只要接了任务就认真干。既然搞行政法了,我就认真搞。第一件事情就是找资料。学院图书馆很支持,给了最大方便。我在古书堆中找到了不少新中国成立前的和苏联的行政法学著作,做了一个详细的目录,并且把行政管理方面的著作也糅进去了。”应松年回忆说。

不久后,应松年的一个在司法部工作的同学邀他入京,在那里认识了北京政法学院(今中国政法大学)的老师方彦。方彦告诉应松年一个重要信息:司法部正在组织编撰法学统编教材,由时任司法部法规司副司长的王珉灿负责。应松年得知后,觉得这是很好的学习机会。

于是,应松年来到法学统编教材编辑部,在乱敲一阵门后,终于找到了王珉灿。他向王珉灿毛遂自荐,希望加入法学统编教材的编辑工作。王珉灿在了解其来意后,也同意了他的请求。

1982年,46岁的应松年被借调到北京,专门从事新中国第一部行政法学统编教材《行政法概要》的写作和编辑。王珉灿的这一决定,成为应松年人生历程上的重要契机,也揭开了他行政法学之路的开端。

参与起草新中国第一部“民告官”法律

46岁,对大多数人而言已年届退休,但对应松年来说正是“当打之年”。

进京后不久,应松年调入中国政法大学研究生院,同时先后担任行政法导师组副组长、组长。彼时的中国已经有了行政法学,但还没有一部真正的行政法。

应松年回忆说,1986年,时任全国人大法律委员会顾问的陶希晋提出,我国已经有了民法、民诉法、刑法、刑诉法,独缺行政法和行政诉讼法,建议组建一个行政立法研究组,由专家学者、全国人大常委会法工委和实务部门的人员参加,为全国人大的行政立法“做毛坯”。

这个行政立法研究组延揽了行政法领域的诸多专家,应松年在其中担任副组长。应松年回忆说:“起初其实就是想让行政法领域立法步子更快一些,所以等不及行政实体法的立法,就在1987年开始起草《中华人民共和国行政诉讼法》试拟稿。”

之后,研究组将行政诉讼法试拟稿提交给全国人大常委会法工委,为全国人大立法提供参考。两年之后,在征求各界意见的基础上,行政诉讼法正式颁行。应松年说,行政诉讼法的制定显示了我国行政法发展的一种路径选择,即从救济法开始,从保护公民权利开始。“要保护公民权利,就必须对行政权加以规范和制约,提出依法行政的要求。”

行政诉讼法通过不久,应松年就在一系列文章和媒体访谈中响亮地提出“依法行政”。此后,他发表《依法行政论纲》,强调“依法行政是依法治国的核心”,并系统地阐述了依法行政的基本要求。就此而言,他应是最早提出“依法行政”的学者。如今,“依法行政”已成为行政活动的基本准则。

“这部法律,不容易啊!”应松年向《方圆》记者强调。作为新中国第一部“民告官”的法律,行政诉讼法正式结束了中国几千年“民告官”无法可依的历史,有着划时代的意义,大大提高了行政机关依法行政的观念和水平,使我国政府走上法治化的道路。“依法行政”“依法治国”由此走上了康庄大道,社会主义现代化国家建设开启了不可逆转的法治化进程。

行政法的根本目的在于维护和促进人民的福利

在现在的行政法学界,有一个耳熟能详的提法——“把行政权力关进制度的笼子里”,但早在三四十年前,应松年就已经坚定地认为,行政法的本质是对行政权力的规范和制约,最重要的原则就是政府要守法。这是应松年学术思想的核心内容,到今天为止仍然具有强烈的现实意义。

“应老师主张行政法学应当‘以人为本、以民为本’,行政权力应当为人民服务,为保障和发展公民权利服务。这是他无数次申述和强调的观点,并将其奉之为‘治学的根本’‘检验一切理论和制度的试金石’。”何海波说,应松年老师总是告诫学生,“行政法的根本目的在于维护和促进人民的福利。离开这一点,行政法就失去了灵魂和方向。”在“鸡蛋”和“石头”之间,应松年更关心的是“鸡蛋”的遭遇。这样一种价值立场,通过前辈们的谆谆教诲,成为今天许多学人的坚定信念,也成为行政法学的隐约传统。

这段著名的“鸡蛋论”,对他的学生和后辈有着不小的影响:当鸡蛋碰到石头的时候,永远要站在鸡蛋这边。

“政府如果依法行政,国家发展就有希望;政府如果不在法治的框架内行权,那行政权力就是危险的。”即使已年近90岁,身体不如以往硬朗,但应松年说起这话时仍掷地有声,“法律本身就是为人民服务,做任何事情,说任何话,都要想一想,这件事情是否对百姓有益。不为老百姓说话,还是什么法学家?”

“以人为本、为民服务”不仅伴随着应松年的学术生涯,更影响着我国行政法的立法进程。40多年间,他参与编写中国第一部行政法学教材《行政法概要》,主编法学统编教材《行政法学》《行政诉讼法学》,撰写和主编《行政行为法》《行政法学总论》《国家赔偿法研究》《行政法的理论与实践》《行政法与行政诉讼法词典》《行政法学新论》《行政管理学》等,撰写发表《依法行政论纲》等一批论文,为行政法学教材建设和行政法学的发展作出了重要贡献。

在参与全国人大立法工作期间,应松年推动了行政复议法、国家赔偿法、行政处罚法、行政许可法、行政强制法等一系列重大行政法律起草的工作,不仅推动了国内首个行政程序立法《湖南省行政程序规定》的出台,还推动控烟立法,并最终促成北京市史上最严厉的控烟条例出台,被媒体称为“控烟第一人”。

其中,作为我国人权保护的一个里程碑,国家赔偿法的制定使我国的国家赔偿走上法治之路。

国家赔偿法自1995年开始实施,于2010年进行修订,其中明确提出“精神损害抚慰金”,备受舆论关注。应松年表示,20世纪制定国家赔偿法时,我们国家经济确实还比较困难。出于不能给国家增加负担的考虑,在消除精神损害的影响方面,就只能规定为“为受害人消除影响,恢复名誉,赔礼道歉”。但是事实上,比如在刑事方面,一个案子冤枉了一个人,其精神上受到的损害远比物质上要严重得多。“新修订的国家赔偿法明确了精神赔偿,是一个重要进步。”

“如果说当年国家出台了国家赔偿法这样一个保护人权的法律是件了不起的事情,那么,新修订的国家赔偿法就是要把‘国家尊重和保障人权’的宪法精神做得更完善、更细致,把保护公民权利落到实处。”时至今日,应松年回忆起相关的立法、学术工作,依然念念不忘的还是人民群众的利益。

“行政法现在可以说是一个比较好的阶段了,依法行使行政权力,这就是现在最简单、最核心的要求。”应松年向《方圆》记者表示,“我最盼望的就是推进依法行政持续地走下去。”

担任最高检“智囊团”成员

除了教授、博士生导师、全国人大代表,应松年教授还兼任最高人民法院特约咨询员、最高人民检察院特约咨询员等多重身份。(图片来源:受访者供图)

除了教授、博士生导师、全国人大代表,应松年还兼任最高人民法院特约咨询员、最高人民检察院特约咨询员等多重身份。2020年,应松年被最高检聘为荣誉专家咨询委员。作为最高检的“智囊团”成员之一,应松年一直是学术界和实务界之间的桥梁和纽带,多年来多次参加最高检的学术活动,为检察工作建言献策。

“检察机关目前的工作我觉得是很不错的。检察院是法律监督机关,承担着通过检察监督推进国家治理体系和治理能力现代化的重要职责。”应松年向《方圆》记者表示。

“作为行政权力制约和监督体系中的重要一环,行政检察监督对于促进依法行政、推进法治政府建设具有重要意义。”应松年从促进行政法治建设的角度,关注和肯定行政检察的制度价值。

最高检检察委员会委员、行政检察厅厅长张相军表示,应松年老师作为行政法学界的泰斗,一直关心和支持行政检察工作,充分肯定行政检察监督对于促进依法行政、推进法治政府建设的重要意义。他认为,行政检察肩负着促进审判机关依法审判和推进行政机关依法履职的双重责任,承载着解决行政争议、保护行政相对人合法权益的神圣使命。

在实践中,检察机关对行政诉讼活动的监督,对生效行政判决、裁定、调解执行的监督,对行政非诉执行的监督,对行政机关行政活动的监督,都是直接或间接地围绕“行政机关是否依法行政”命题展开,行政检察监督对于法治政府建设具有重要的推动作用。这些观点对于完善检察机关在行政诉讼中的职能定位,提升检察机关的法律监督能力具有重要意义。

作为最高检荣誉专家咨询委员,应松年多次参与检察机关的研讨活动,并提供了宝贵的建议和意见。“行政检察事业的发展离不开应老师等老一辈行政法学家的关心和指导,我们会不断总结行政检察监督实践经验,一道发展和完善好中国特色社会主义行政检察制度。”张相军表示。

值得一提的是,2012年,行政诉讼法在颁布实施20多年之后迎来首次大修,应松年牵头成立了专班,研究提出了修订的专家建议稿,并以中国法学会行政法学研究会的名义报送立法机关。经过认真地研究论证,专家建议稿将行政公益诉讼制度作为专门的一章单列出来,应松年特意指定时任国家检察官学院院长的胡卫列负责起草,对行政公益诉讼的基本框架和具体程序等都作了设计,这部分内容成为后来检察公益诉讼制度的重要由来。

“从2014年党的十八届四中全会提出探索检察公益诉讼制度,检察公益诉讼运行已有10年时间,检察机关办理的110.1万件公益诉讼案件中,近90%都是行政公益诉讼。”正在最高检公益诉讼检察厅挂职的曹鎏向《方圆》记者表示,行政公益诉讼跟我国行政法联系非常紧密,行政公益诉讼是对我国行政诉讼制度的丰富和完善,是检察机关通过履行法律监督职责促进行政机关依法行政的生动实践,从一定意义上说,行政公益诉讼本质上是法治政府建设机制。“这也是我挂职以来的一个体会。”

“应老师认为检察公益诉讼对于法治国家建设意义重大。从早期的公益诉讼试点,再到行政诉讼法的修订、司法解释的出台,应老师一直都在积极参与。”曹鎏说。

师生是“一辈子的关系”

应松年教授(中)和他的学生中国法学会副会长、中国法学会行政法学研究会会长、中国政法大学校长马怀德(左),中国政法大学法治政府研究院副院长、教授,最高人民检察院公益诉讼检察厅副厅长(挂职)曹鎏(右)参加中国法学会行政法学研究会2019年年会。(图片来源:受访者供图)

在中国政法大学,应松年带出了中国大陆最早一批行政法学专业的硕士和博士,也指导了多位来自中国台湾地区的博士生。1985年,中国政法大学受司法部委托,举办“行政法师资进修班”。这次进修班为早期的行政法教学培育了一批师资骨干,被人誉为行政法的“黄埔一期”。

同时,应松年也是中国法学会行政法学研究会和中国行政管理学会两个学术团体最早的组织者和领导之一,至今仍为行政法学术团体的主要领导人。

“一辈子的关系”是应松年处理师生关系坚定不移的信念。应松年将学生亲切地称为“孩子们”,不仅时刻关心他们的学业,尽力为学生创设条件,争得更多的出国交流和参与法律实践的机会,而且他对学生的关切,不局限于在学期间,还包括对学生毕业时和毕业后的长远关注和帮助。

“即使毕业了,我也会‘盯’着关注着他们的发展。”应松年打趣地说。

“应老师对我们没有说教,没有耳提面命,他对学术的严格要求和言传身教、以身作则成了最好的教育。由于当时并没有电脑,所有文字一律都是手写,为了便于计数,原稿都是写在格子纸上,所以把编书写稿都叫做‘爬格子’。时间长了,任务多了,难免产生倦怠。我每次把书稿交差时,他都会问一句‘你看了没’,我回答说‘看了’。其实有时候因为时间紧或懒惰,真心没看。”董皞向《方圆》记者回忆起自己跟着应老师做学问的情形时说,“这样交差后,到头来准会被应老师叫去指出一堆问题,我只好灰头土脸取回带着眉批、脚批,包括标点符号等各种批的稿子回来重新再审。如此三番五次就知他是真看,还是通篇认真看。之后我只有认真对待,再也不敢糊弄了。”

“应老师总是温文尔雅、简短明了,就连批评人也从不大声,一两句而已,不会没完没了啰里啰嗦。在我的印象中,他表达不满的常用语就是:‘什么事嘛!’最严厉的批评就是:‘太不像话!’对辩解的原谅就是:‘好吧。’”董皞说。

薛刚凌是应松年早期招收的行政法博士之一。在她眼里,应老师是一个特别有开拓精神的人,不仅是对行政法许多领域的学术空间的开拓,还有国际交流、涉外等方面。同时,应老师比较强调实践对理论的回应,他不仅是学术家,也是一位法治政府的活动家,通过发挥专家学者的作用,与立法机关、司法部门、行政部门共同推进法治政府建设。

“我记得应老师曾说,‘以人为本是治学的根本’,这句话给我留下了深刻印象。不论是在学术研究还是法律制度的建设上,应老师始终有深厚的民本情结,这是他的一种鲜明特质。”薛刚凌告诉《方圆》记者,“另外,应老师身上那种秉持批判、包容的精神都是特别好的学术品质,对我们这些弟子们产生了很大的影响。”

“老师对学生特别包容,从不故步自封,总是与时俱进的。他的学术观点绝对不是僵化的,也从不会因为他学术泰斗的身份就不接受别人的观点。”曹鎏表示,应老师跟学生之间上课研讨,总是抱着一种开放和包容的态度,即便学生发表与他不同的观点,他从来都不会排斥,只要观点是自洽的,他实际上都能认可。在学生论文选题上,也不会指定必须写什么,而是以启发引导为主,助力学生找到合适的选题,鼓励并监督学生写出高水平论文。

在张罗学生们一起做课题、做项目的过程中,应松年也会及时发现学生的优点,并不拘一格地用人。“在编写《行政行为法》一书时,我发现了当时还在读硕士二年级的马怀德很不一样,他特别有灵气,而且看问题很敏锐、很深刻,我就让他当了全书的副主编。”应松年告诉《方圆》记者。

“我喜欢讲课。讲课时和听课者是有交流的。听众全神贯注,说明我讲得好,他们接受了,很有成就感;听众嘈嘈杂杂,说明没抓住听众,没讲好。我感觉讲课最好能深入浅出,把理论讲得大家都听得懂,有时还要有点幽默谐趣。通过讲课,把有关内容都融会贯通了,自己也有所长进。”应松年表示,他在各地授课的过程中,有机会了解到许多实际案例和最新情况,这对他的实践认知大有裨益。

此外,应松年还把授课当成了一种身体锻炼的方式:“一堂课下来,常常一身汗,脑力劳动与体力劳动相结合。有人问我平常有什么锻炼,我说上课就是锻炼。”

如今,应松年已近鲐背之年,当被问及人生遗憾之时,他向《方圆》记者坦然答道:“我这辈子没有遗憾,也不后悔,我很庆幸我的职业选择,培养莘莘学子是我一生最大的快乐,他们就像我的孩子一样。如果有下辈子,我还愿意学法律、当老师。”而被问及人生接下来的计划之时,应松年的回答亦是质朴简洁:“我当在有生之年,在法学的路上贡献最后的力量。”

简单的回答背后,是一位老法学家一生的担当与情怀。

应松年,1936年11月出生于浙江宁波,我国著名行政法学家,现任中国政法大学终身教授、博士生导师,中国法学会行政法学研究会名誉会长,第九届、第十届全国人大代表,曾任全国人民代表大会内务司法委员会委员、全国人大常委会法工委行政立法研究组副组长。曾获中央国家机关 “五一劳动奖章”、“2006年度法治人物”,2019年获得中国法学会授予的“全国杰出资深法学家”称号。

为百姓言的法学泰斗

文|方圆记者 刘亚

《方圆》记者刘亚采访应松年教授。(摄影:万政)

采访前,我一直在想一个问题,应松年这样的法学泰斗,和普通老百姓有怎样的关系?

在细读了一些应老师的专著后,我惊喜地发现这位法学家其实参与到了老百姓的日常生活中。从被称为“控烟第一人”到“民告官”,他在40多年的学术生涯中为中国法治织就了一张行政法学的网,把这个法学界的“冷门学科”变成“显学”。而这张行政法学的网开始时,应松年已是46岁,用现在的一句流行语就是“46岁,正是干事业的年纪”。人到中年事业才启航,靠的是什么?

几位应老师的学生在采访中给出了相同答案:与时俱进,从不故步自封。

作为一位没读过研、没出过国、没有师承大家的学者,这些成就的取得离不开他善于把握时代脉搏、与时俱进,同时积极学习、吸纳、接受新观点,使得他能始终站在行政法学舞台的中央,引领同行和学生们前行。

另一个重要原因则是站稳人民立场。采访中应老师因身体原因说得不多,但仍能感受到他是个平和、慈祥的老人。即使是这样和善的性格,他也会在面对争论时掷地有声地说:“不为老百姓说话,还是什么法学家?”

“为百姓言”反映出他从事行政法理论研究的基本立场和主导思想——一切以维护公民权利为宗旨。这种观念和他在新疆伊犁待了20年的经历不无关系。他曾多次回到新疆看望老朋友和以前的同事,寻找以往的痕迹,但现在年事已高无法出行,只剩无限念想。

采访时,我给应老师带了一枚伊犁的冰箱贴,上面画着伊犁草原天马浴河的场景。应老师双手接过时有些抖,但很开心地反复摩挲着冰箱贴,伊犁对于他而言是“再生之地”,也是“不沉的湖”,在那里的经历给了他很大启示,也对行政法学研究有重要影响。

所谓人生没有白走的路,这段经历让他不再在学术理论上好高骛远,不再恃才傲物,对于世态情仇也通透淡然了许多。他不仅学会了“苦中作乐、苦中有乐”,也深切感受到自己和人民群众是同命运、共甘苦的,坚定了自己站在人民的那一边的信念,才有了那句对行政法学的生动比喻——“在鸡蛋碰石头时,我永远站在鸡蛋这边”。

应老师感叹,人生得失难料,自己能够把握的唯有“但问耕耘,但付行动”。这对普通人而言,亦是可以借鉴的人生经验。

《方圆》2025年01月26日

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/dDZ6Bo5DHGniNQ4fFMUXrw