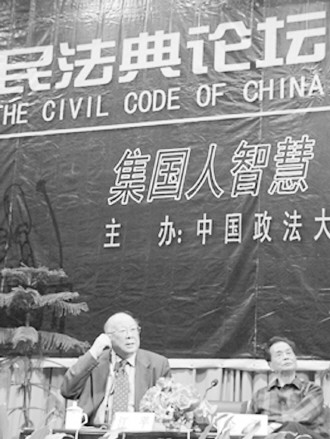

图为江平教授与金平教授在“民法典论坛”上回顾新中国民法典的起草过程 (资料图)

十分重视国情调研

1956年我从苏联留学回国,刚到北京政法学院工作时,就听说正在制定民法典,但到今天为止,时隔五十多年后,民法典还未完全出台。说来也遗憾,中华人民共和国成立已六十多年了,还没有拿出一部完整的民法典;我留学回国从教五十多年了,也还没有拿出一部称心的民法典。但无论如何,我个人的命运是和民法通则、民法典紧紧联系在一起的。

我刚到北京政法学院民法教研室的时候,就听说教研室的一些同志如张佩霖、巫昌祯等都在参加中华人民共和国民法典的起草工作,也通过他们了解了一些情况。

1954年下半年,第一届全国人大常委会组建了专门的班子,集中了包括北京政法学院在内的全国法律院校的部分民法教师、业务部门以及相关机关的工作人员,在当时尚在中南海里的全国人大常委会所在地集会,开始起草民法典。

这个起草班子搜集、编印了数量不少的民法资料,进行了大量的社会调查,并试拟出了部分法律条文。当时立法的体例,当然是受苏联民法典的影响,但具体内容并不全部照搬苏联民法典。这与整个中国革命进程很相似,学习苏联,但绝不抄袭苏联。

当时中国的立法很重视调查研究,干什么都要讲调查研究,都要强调中国的实际状况。我回国后备课的时候,也不能只讲苏联民法的那套理论,而是要加进中国的实际状况。

加快草案起草进度

真正促使这个起草班子加快工作进度的,是在1956年9月的中共八大上有关领导人在发言中对制定民法提出的要求。刘少奇在中共八大政治报告中,总结了新中国成立以来的经验,并提出健全国家法制建设的重任。时任最高人民法院院长的董必武也于9月19日作了题为“进一步加强人民民主法制,保障社会主义建设事业”的报告。该报告中,董必武在“目前法制工作中存在的问题”一节,专门指出:“我们不仅已经有了国家根本法——宪法,而且有了许多重要法律、法令和其他各项法规。现在的问题是,我们还缺乏一些急需的较完整的基本法规,如刑法、民法、诉讼法、劳动法、土地使用法等。”

在“依法办事是进一步加强法制的中心环节”一节中,他还指出“必须有法可依。这就促使我们要赶快把国家尚不完备的集中重要法规制定出来。这是否可能?应当说是可能的。我们如果组织各方面力量,限期写出草案,经中央审核后提请国家立法机关审议制定;草案在提交立法机关之前,还要把它交各级国家机关和人民团体讨论,提供修改意见;草案修正后再提请立法机关审议制定,这样办,我认为完全可能”。

草案深受苏联影响

我们第一次民法典起草,最后写了525条。从条文数量来看不算少,但它只分了四编:第一编是总则;第二编是所有权;第三编是债权;第四编是继承权。

之所谓会这样写我想是受苏联模式的影响。虽然我没有参加第一次立法的起草,但我那时刚从苏联回来,那时老有同事向我咨询苏联民法的相关知识。在苏联的民法典体例的影响下,新中国民法第一次起草时,就缺少了土地、劳动、婚姻等部分,原因就是因为在苏联,土地、劳动、婚姻等都不属于纯粹的民事关系。

中国当时的对外政策是“一边倒”,无法看到西方国家的民法资料,但在学习苏联的同时,仍然把中国的实际状况当做立法的出发点和基础,我想这一点是应该给予充分肯定的。把20世纪50年代新中国民法典的起草,单纯看做完全抄袭苏联民法的看法,那是后来人臆想出来的的,不符合历史实际。

草案出炉又不了了之

1956年12月,新中国民法草案第一稿正式出炉。2004年4月22日,我曾经和西南政法大学的金平教授、北大的魏振瀛教授、武汉大学的余能斌教授等在中国政法大学的“民法典论坛”上,做了一场题为“新中国民法起草五十周年回顾”的专题讲座。金平教授曾经参与了1954年到1956年第一次民法典的制定。据金平回顾:

“宪法颁布之后,全国人大的机构建立起来了,马上就进入立法起草工作。人大常委会从1954年机构建立起来以后就着手民法典的起草工作。我是1955年来到研究室参与立法起草工作的。当时人大常委会机构有几个室,民法起草工作就设在研究室,还有民法起草领导小组。当时参加的人还有人大常委会法律委员会的委员。我记得我来到全国人大的研究室之后,当时的领导人和我们座谈,讲工作方针以及我们今后如何工作。当时向我们传达了几条精神,第一条是立法工作是在党的领导下进行的;第二条是群众路线,就是我们这个工作要充分贯彻群众路线;第三条是要遵纪守法;第四条是大家积极工作,要把民法写出个样子来……

在这样的希望下,我们的工作是在1954年开始的,经过近两年的时间,于1956年年底草拟了一个民法草稿,写好以后就开始征求意见……但到地方之后,政治氛围已经改变了,‘整风运动’已经开始了。于是人大常委会的同志和我们就回到北京,开始参加常委会的整风学习。后来领导说现在进行整风运动,民法的起草工作暂时告一段落,院校工作的同志先回去参加整风运动,第一次的起草工作就这样中止了。”

从1949年到1957年这近七年时间里,客观地说我们国家对法律制度的建设还是比较重视的。这方面证据很多,比如新中国成立后第一批派往苏联学习的三百多名学生中,有十多位专攻法律;再如新中国成立后才五年左右的时间,就开始准备起草民法典、刑法典等。这些事实足可以证明这一点。

但就整体大环境而言,包括中央领导人在内,对于依靠法律制度治理国家并不热心。很有代表性的,就是毛泽东同志1958年8月在北戴河中央政治局扩大会议上的讲话中谈到的:“法律这东西没有也不行,但我们有我们的一套,……不能靠法律治理多数人,多数人要靠养成习惯。……我们每个决议案都是法,开会也是法。治安条例也靠成了习惯才能遵守,成为社会舆论,都自觉了就可以到共产主义了。”

(《沉浮与枯荣:八十自述》连载之三十三)

原文链接:http://epaper.legaldaily.com.cn/fzrb/content/20120530/Articel09002GN.htm