【民主与法制周刊】张晋藩:简论中国古代优秀的法律文化

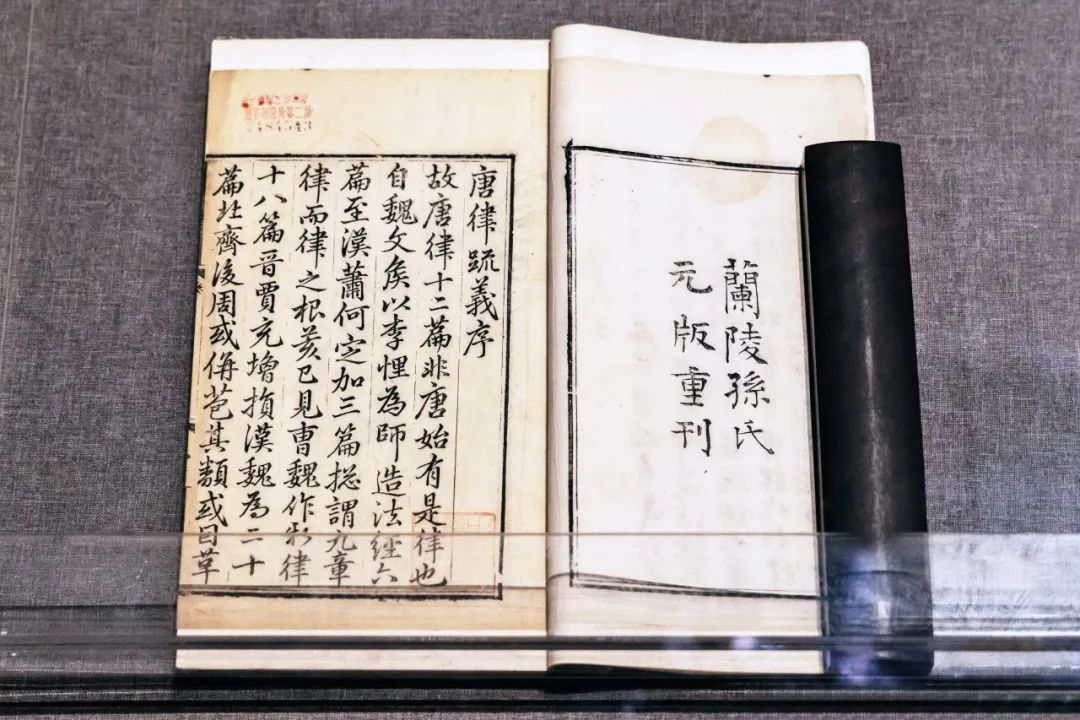

2024年2月25日,在中国考古博物馆“历史中国 鼎铸文明——中国历史研究院文物文献精品展”展示的《唐律疏议》,清刻本。 视觉中国供图

中国是世界四大文明古国之一,中华文明是世界上唯一自古延续至今、从未中断的文明。五千年风雨兼程,不仅见证了中华民族的坚韧与智慧,更孕育了璀璨夺目的优秀法律文化。古代中国的繁荣与强盛,既离不开富有特色的治国思想与施政理念,也离不开充满理性与智慧的法律制度与法律文化。从上古时期的蚩尤制刑、皋陶造律开始,中国古代的法律即以解决实际问题为导向,显示了中华法文化的理性内涵。中国古代在长期政治法律实践中形成的“以人为本”的民本思想、“适时而变”的立法理念、“礼乐政刑”综合为治的治理模式共同促成并造就了符合中国国情、富有民族特色的中华法治文明。中华法文化始终绵延不绝、与时俱进,展现出强大的生命力与适应能力,其文化底蕴之深厚、制度思想之完备,举世瞩目。“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”①基于中华民族特定的国情民风而形成的优秀传统法律文化,不仅为中华民族的稳定与发展奠定了坚实的基础,也为中华民族的伟大复兴提供了弥足珍贵的文化宝藏。认真总结中华法文化的优秀传统和历史经验,对全面依法治国、推进中国式法治现代化具有重要的史鉴价值。

一、从法律起源论看中国古代法律文化的先进性

中国古代立法传统源远流长,上可以追溯到“五帝”时代。活动在长江流域的苗民,适合于农业生产,较早地出现了贫富差距与阶级分化。贪财贪食的饕餮之徒,剥削众人,引起了激烈反抗。为了保持苗族内部稳定,防止阶级矛盾造成苗民内部分裂,蚩尤摆脱宗教羁绊,制定了“五虐之刑”。《尚书•周书•吕刑》称:“苗民弗用灵,制以刑,惟作五虐之刑,曰法。杀戮无辜,爰始淫为劓、刵、椓、黥。”

蚩尤为黄帝所败后,继之而起的“三苗”,继续援用“蚩尤之刑”统治人民。郑玄称:“高辛氏之末,诸侯有三苗者作乱,其治民不用政令,专制御之以严刑,乃作五虐蚩尤之刑,以是为法。”②但是,在内部矛盾和外族征讨的背景下,“三苗”为帝舜所败,最终被驱赶到边远的“三危”地区。

至于蚩尤所制之刑,华夏族并未全盘否定,反而采取了“灭其族而用其刑”的明智举措,将苗民的优秀法律成果吸纳进自己的统治体系之中,进一步丰富了中华法文化的内涵。正是在苗民劓、刵、椓、黥的刑罚基础上,形成了夏商周三代墨、劓、剕、宫、大辟的五刑之制。

除蚩尤作刑外,“五帝时期”另一重要立法活动是舜禹时代的皋陶造律。舜时,外有蛮夷入侵,内有奸宄作乱,在内忧外患的政治背景下,舜命皋陶作士,平息危机。皋陶在平乱和司法断案的过程中注意分析案例、总结经验,将具有典型意义的案例上升为具有一般调整功能的法律,遂有“皋陶作刑”“皋陶造律”之说,皋陶也被视为中国法律文明的缔造者之一。比如《后汉书•张敏传》即将“皋陶造法律”与“孔子垂经典”并举;《太平御览》则将汉律的起源也追溯到“皋陶造律”之上,称“律是咎繇遗训,汉命萧何广之”。

至于皋陶所造之律的内容,《左传•昭公十四年》引《夏书》曰:“昏、墨、贼,杀。皋陶之刑也。”“己恶而掠美为昏,贪以败官为墨,杀人不忌为贼”,其中既有刑的罪名,也有关于刑的内容与处罚的规定,表明皋陶造律已经带有制定法的性质。

皋陶根据司法经验制定为法律的立法模式,符合制定法的发展规律,对后世产生深远的影响。清朝“因案生例”的法律形成机制即为典型例证。无论是《大清会典》、各部院则例还是《大清律例》,在纂修过程中,都要将积年钦奉谕旨及臣工奏准一切成案逐一检查,在此基础上对既有法律进行修改与补充。近代以来,在新民主主义革命时期,许多立法也是先有运动而后总结经验再上升为法律。皋陶造律的价值和影响由此可见一斑。

综上,无论是黄帝时代的蚩尤作刑,还是舜禹时代的皋陶造律,一定程度上体现了马克思主义关于阶级、阶级斗争与国家起源的学说,显示了中华法治文明的先进性。

值得一提的是,皋陶之所以能与尧、舜、禹并称为“上古四圣”,不仅缘于他在立法、断狱方面的功绩,还在于他提出了“以德治国”“德法互补”的治国方略。在与大禹讨论如何治理国家时,皋陶提出“信其道德,谋明辅和”③的远见卓识,突出道德教化在国家治理中的重要地位。在皋陶看来,要想实现国家长治久安,一方面,君主自身要有德;另一方面,要用“九德”之人治理国家。所谓“九德”即“宽而栗,柔而立,愿而共,治而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而实,强而义”④。此外,皋陶还将其德治思想与天命观相融合,提出“天命有德,五服五章哉!天讨有罪,五刑五用哉!”⑤这成为后世“明德慎罚”“德法共治”思想的渊薮。

二、“以人为本”的民本思想是中华优秀传统法律文化的核心内容

“以人为本”的民本思想作为中华优秀传统法律文化的核心内容,贯穿于法律制定与实施的始终。

(一)民惟邦本,本固邦宁

中国古代法律虽不讳言天命,但更关注现实现世,重视人的价值与尊严。早在皋陶“作士理民”之时,就提出“天聪明,自我民聪明;天明畏,自我民明威”⑥,将民心置于天意之上。《尚书•五子之歌》有云:“皇祖有训,民可近,不可下,民惟邦本,本固邦宁。”夏王圣训不仅是对中国古代民本思想的精辟概括,也是后人治国理政最重要的历史经验的总结。

儒家“仁学”思想体系创立后,“敬鬼神而远之”⑦,民本之声更是不绝于书。孟子的“民贵君轻”思想,荀子的“君舟民水”理论,都是对“民惟邦本,本固邦宁”内涵的丰富与发展。

夏、商、秦、隋四朝兴亡教训也使历代统治者深刻认识到“得民心”为治国之要。比如唐太宗以隋亡于暴政为戒,认为“为君之道,必须先存百姓”⑧,并坦言“水能载舟,亦能覆舟。尔方为人主,可不畏惧!”⑨元仁宗也称:“民为邦本,无民何以为国。”⑩无数次王朝兴衰与治乱更迭都雄辩地证明,“得民则昌,失民者亡”是一条永恒不变的历史规律。

(二)养民利民,改善民生

“农,天下之大本也,民所恃以生也。”⑪由于中国古代以农立国,因此农是民的主体。养民利民首先在于保证农民的生产条件——土地;与此同时,国家税收也从利民、富民角度进行制度安排,轻徭薄赋、纾解民困。

商鞅变法“废井田,开阡陌”之后,土地私有制逐渐成为主流。但是,国家仍保留着对土地的终极所有权,并通过“占田制”“均田制”等制度设计,平衡土地分配,抑制土地兼并。魏晋南北朝至隋唐逐渐发展完善的“均田制”成为贯穿数百年间的主要土地制度,社会各色人等都可以依据《均田令》取得法定的土地所有权。比如,唐朝法律规定:“诸丁男给永业田二十亩,口分田八十亩,其中男年十八以上亦依丁男给。老男、笃疾、废疾各给口分田四十亩,寡妻妾各给口分田三十亩。”可传子孙的永业田“即子孙犯除名者,所承之地亦不追”。这不仅满足了农民对土地的要求,也刺激了他们生产的积极性。

“善政在于养民,养民在于宽赋。”⑫中国古代的盛世与轻徭薄赋的经济政策密不可分。汉初,鉴于秦末农民大起义后的严峻经济形势和社会动荡,统治者采取了休养生息的政策。高帝时,将原本沉重的“泰半之赋”改为“什五税一”;文帝改为“三十税一”,还曾因自然灾害一度下令减免田租之半;景帝以后“三十税一”成为定制,最终造就“吏安其官,民乐其业,畜积岁增,户口寖息”⑬的“文景之治”。康熙朝宣布的“盛世滋生人丁,永不加赋”,雍正朝实行的“摊丁入亩”,都是落实轻徭薄赋政策的利民之举。

(三)教民安民,化民正俗

孔子在回答冉有“既富矣,又何加焉”的提问时,明确回答“教之”⑭,由此奠定了儒家“富而教之”的理论基础。孟子更是将“善政”与“善教”联系在一起,提出“善政不如善教之得民也”“善政得民财,善教得民心”⑮。历代统治者无不将教化百姓作为治国之要,宣文治、设学校、正风俗、育人才。

在中国古代的教化体系中,教化的对象是全国人民,对农民的教育更是重中之重。苏辙称:“帝王之治,必先正风俗。风俗既正,中人以下皆自勉以为善;风俗一败,中人以上皆自弃而为恶。”⑯国家法律也从改良风俗入手,通过旌表、宣讲圣谕、举行乡饮酒礼等活动导民向善;与此同时,剔除不良风俗,使百姓明是非、知礼让、遵守法律,从而维持社会的和谐有序。此外,为了提高农民的道德品质与文化素养,广励学业,学校教育也面向农民。比如清朝即在各州县设立社学、义学,并规定:“凡愿就学者,不论乡城,不拘长幼,俱令赴学肄业。”⑰经过教育的农民子弟,成为有才干的国家栋梁者大有人在,实现了“朝为田舍郎,暮登天子堂”的阶级跨越。

(四)重视民命,矜恤弱者

《尚书》有云:“惟人万物之灵。”中国古代法律重视生命价值,肯定人的地位和尊严。其立法与司法实践,无不体现对民众生命的尊重和爱护。早在先秦时期,就形成了“与其杀不辜,宁失不经;好生之德,洽于民心”的慎刑思想与“刑期无刑”“明刑弼教”治理理念。对于可能判处死罪的大案、要案,更是设置了比较严格的审判程序,唐代即有“三司推事”之法、“九卿议刑”之制,明代更是发展出朝审、热审、大审、九卿圆审之制,以保证少杀、慎杀。对已经判处死刑的案件,法律规定了严格的复核程序。如《唐律疏议》规定,死刑“奏画已讫,应行刑者,皆三复奏讫,然始下决”“不待复奏报下而决者,流二千里”。

中国古代特别注重对于弱势群体的特殊保护。一方面,对于老幼妇残、鳏寡孤独等弱势群体犯罪,国家法律针对不同情况,给予免刑、恤刑等不同对待。如《唐律疏议》规定:“诸年七十以上、十五以下及废疾,犯流罪以下,收赎”;“八十以上、十岁以下及笃疾,犯反、逆、杀人应死者,上请;盗及伤人者,亦收赎”;“九十以上、七岁以下,虽有死罪,不加刑”。其所蕴藏的“人道主义”精神与保障人权的理念,在世界法制史上亦属罕见,是中华法治文明独特魅力的具体展现。另一方面,对弱势群体的基本生活予以保障,使其“养生丧死无憾”,这也是民本思想的内在要求。如《大明令》规定:“凡鳏寡孤独,每月官给粮米三斗,每岁给绵布一匹,务在存恤。监察御史、按察司官,常加体察。”为了保障弱势群体能够得到妥善安置,使其老有所依、少有所养、死有所归,官方还设置了各类社会救助机构。比如清朝各地设育婴堂,收养婴孩之遗弃者;置养济院以居穷民无告者;建义冢,收埋贫不能葬、无主暴骨者。

三、立法的多样性展现了法文化的丰富性

随着时势的变化及时调整法律是保持法制活力、维护“大一统”国家格局的必要之路。无论是《尚书》所提及的“刑罚世轻世重”,《周礼》所言“刑新国用轻典”“刑平国用中典”“刑乱国用重典”,还是韩非子所宣称的“法与时转则治,治与世宜则有功”,都强调要根据客观情况有针对性地立法,因时、因地、因族(俗)而变。

“因时立法”强调法律应当随着时间的推移及时修订、适当调整。在中国古代,法律经历了多次重大变革。春秋战国时期,各国纷纷进行变法运动,以适应社会的变革和战争的需要。秦酷刑虐民以致二世而亡,汉高祖初入咸阳时即与父老约法三章,“杀人者死,伤人及盗抵罪。余悉除去秦法”⑱。政局稳定后,又命萧何制《九章律》、叔孙通定《傍章律》,适应日益复杂的社会关系、建立与“大一统”中央集权制度相适应的礼法规范。这些变革都体现了因时立法的思想。至清代,《大清律例》、各部院则例都形成定期修例制度,及时增新补旧,促进法律体系的自我完善。

“因地立法”强调根据不同地区的实际情况因地制宜地进行立法。中国古代疆域辽阔、人口众多,各地政治、经济、文化发展很不平衡。要制定出行之有效的法律,必须充分考虑各地的实际情况。《尚书•周书•康诰》载:“罚蔽殷彝,用其义刑义杀”,周公在康叔就封卫国前就告诉他,卫国乃是殷商遗民的聚集地,用殷商之法可以更有效地治理殷民。清代省例的制定也是“因地立法”的突出成果。广东巡抚黄恩彤指出:“各省吏治民风不免互异。官是土者,不得不乘势利导,束以科条,于是有省例之设,以佐部例之所不及。”⑲两广总督耆英也称:“律一成而不易,例随时而变通,省例则尤因地制宜,助部例所不备。”⑳可以说,省例的出台,不仅促进了中央立法在地方的实施,也在一定程度上弥补了中央立法的不足。

“因族(俗)立法”是指在制定法律时,充分考虑并尊重各地区、各民族的风俗习惯。中国从秦朝起便形成了统一的多民族国家,各少数民族也都通过自己的立法丰富了中央法制的内容,使得中华民族成为牢固的民族共同体,构成了影响世界数千年之久的中华法系。与此同时,中央政权也充分意识到,少数民族在发展过程中所形成的适应本民族习惯的若干立法行之已久、发挥着有效的调整作用,对于这些立法采取包容、认可的态度。比如,乾隆元年七月发布的上谕指出:“苗民风俗与内地百姓迥别,嗣后苗众一切自相争讼之事,俱照苗例完结,不必绳以官法。”㉑

在“大一统”国情下,立法适时而变,不仅体现了对客观规律、多元文化的尊重与融合,展现了法文化的丰富性;也通过剔除恶俗,提高了立法的道德水准。正是基于“适时而变”的立法精神,中华法系才能够适应社会发展的新需求,不断迸发生机与活力。正是基于华夏民族特有的国情,才形成了独树一帜的中华法系和独具特色的中华法文化。

四、“礼乐政刑”为治国之要体现了综合为治的法文化价值

中国古代在总结治国理政经验的基础上,很早便形成“综合为治”的治理理念。这一理念的最早实践,可以追溯到周公摄政之时。

商末重刑辟招致亡国的史实,给予西周统治者以深刻的历史教训,周公摄政以后,“一年救乱,二年克殷,三年践奄,四年建侯卫,五年营成周,六年制礼、作乐,七年致政成王”㉒。经过周公制礼作乐,立政建刑,不仅完善了上层建筑,也形成了综合为治的理论和实践。其中,“礼”是确认尊卑贵贱等级秩序的行为规范,用以维护周王、诸侯、卿大夫、士的权力结构,“所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也”㉓;“乐”与“礼”相配合,故而有天子庙堂之乐、诸侯卿大夫之乐、庶民百姓之乐。除此之外,乐的主要功能在于移风易俗,所谓“移风易俗,莫善于乐……安上治民,莫善于礼”㉔。在改造风俗的过程中,对“治世之音”“乱世之音”“亡国之音”采取不同的方式加以控制和必要的改造;“政”是设官分职、建立政权机构,《尚书•立政》即列举了诸多周朝职官的名称与职掌;“刑”主要指立法建制,《左传•昭公六年》称“周有乱政,而作《九刑》”,《左传•文公十八年》亦有“在《九刑》不忘”的记载。

对于周公设计的“礼乐政刑”综合为治的治理方案及四者之间的关系,后人论述颇多。《礼记•乐记》将其概括为“礼以道其志,乐以和其声,政以壹其行,刑以防其奸。礼乐刑政,其极一也,所以同民心而出治道也”,强调了礼乐政刑四者相辅相成、和谐统一的重要性。司马迁在《史记•乐书》也称:“礼节民心,乐和民声,政以行之,刑以防之。礼乐刑政,四达而不悖,则王道备矣。”将礼乐政刑视为治国之四端。“礼义立,则贵贱等矣;乐文同,则上下和矣;好恶著,则贤不肖别矣;刑禁暴,爵举贤,则政均矣。仁以爱之,义以正之,如此则民治行矣。”㉕四者相互依存,各自发挥不同的功能,共同构成了国家治理的完整框架,影响着国家的治乱兴衰。

汉武帝以后,儒家学说占据统治地位,德的重要性被突出出来,董仲舒在宣扬“以德为国”的同时,运用阴阳五行之说解释德与刑的关系,形成了“德主刑辅”的指导原则。随着法律儒家化的不断推进,统治者通过持续不断的“引礼入法”活动,使道德法律化;至唐朝,进一步演化为“德礼为本、刑罚为用”的本用关系,并继续发挥着综合为治的重要作用。《唐律疏议》开篇即特别提出“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”,并将这二者比喻为“昏晓阳秋”的自然现象,以示永恒不变。此后,“德礼为本,刑罚为用”的国家治理方案一直延续至晚清。

虽然由于历史条件的不同,中国古代的国家治理方案侧重点各有不同,但一以贯之的主线是通过“综合为治”,保障国家安宁与社会进步。这是中国古代基于国情、民情对治国理政成功经验的高度总结。

中华文明五千年绵延发展,富有特色,卓有成效。在华夏土地上孕育成长,基于中华民族特定的国情发展成熟的中国古代优秀法律文化,凝聚着历代先贤治国理政的智慧与宝贵经验,是中华法治文明生生不息的动力之源。在全球化的时代背景下,“世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开”。回望中华民族五千年绵延发展的历史,深入挖掘和传承中华优秀传统法律文化,不仅能够帮助我们更好地把握中华法治文明发展的内在规律,为建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家提供有益借鉴,也能够为实现中华民族伟大复兴、推动构建人类命运共同体提供中国智慧和中国方案。

《民主与法制周刊》2025年4月2日

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/RMpLS4-jhoh3vbTVBukz1w